建筑摄影是拍摄主题的其中一个大类,掌握一定的建筑摄影的拍摄和表现技法,简单的摄影器材也能拍出心动的画面。11月14日的”走进摄影艺术”系列课堂邀请了谭家睿老师从拍建筑、拍人+建筑等方面,从构图、排版、艺术感方面出发,给我们带来了不一样的摄影拍摄技巧与方法的分享。本期活动共170多名读者参与。

活动现场

谭老师从“了解生活”、“摄影基础”、“摄影拍摄技巧”以及“人+景拍摄技巧”几个方面分享了他的建筑摄影技巧:

了解你眼前的生活,了解你眼前外在的形状 。

谭老师讲解道:悟色影响是摄影必备的知识,要学会拍照,首先要了解生活,了解你眼前的生活。了解你眼前外在的形状(什么是“方”、“弧”、“旋”、“深”、“律”、“巧”、“妙”、“忄”、“忆”、“悟”)

了解眼前的内在意义。比如说到庙,大部分人想到的是山,是寺庙。但是有一个人他画了和尚,一个背对着画面走在一条越来越小的山间小路上挑着担子的和尚,画面里没有其他建筑物,但所有人都能联想到庙。

了解眼前的“深”。我们需要利用竖拍的方式,用较低的视角去进行拍摄。比如拍摄陈家祠的画面,就是将手机摄像头放在最靠近地面的方式拍出来的。

了解眼前的“律”。比如说荔湾的鼓楼,柱子规律排列,但除此之外,还要注意一定不能漏。这个漏会成为大家关注的重点,而导致这个规律被打破。

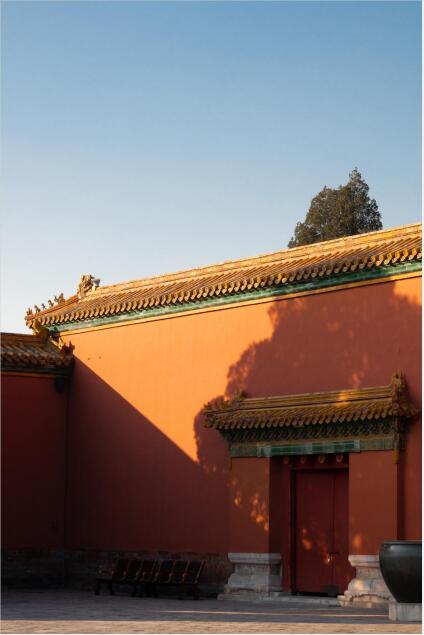

了解眼前的“巧”。老师举例出一次故宫游学拍摄的画面,这边的树影投射到墙上,刚好吻合了墙那面的树梢,拍出的效果就十分唯美。

了解眼前的“妙”。可以不拍摄全部的画面,但抓住某一点,来利用其表达出一种氛围或是意义。

了解眼前触生的情境。曾经去玩徒步过山车,在下面等待的时候向上望去,就看到了这样的画面,一对情侣他们俩的腿在上面自由的摆来摆去,刚好和过山车形成了‘忄’,相比起来这样的画面少了爱情的青涩,但又多了一份温暖。

把所取之景放在画面的哪个方位取决于拍摄主题。比如在景点取景是站在画面中央,为了“四平八稳”;拍照应该追求适应人的观感,拍摄时自然的抖动是左右晃动,电影和抖音的区别是竖版和横版而前者更显高级。

摄影拍摄技巧。

0.6s的频率是悦耳的,考试及格的分数也是总分的百分之六十。所以拍照也要追求百分之六十,不要占用过多画面,对比占据全照的“妈妈类”游客照和追求45°的网红照,比例的追求高下立见。拍照的时候想追求脸部的比例怎么做,比如说就可以用手挡住了额头,如果想挡脸怎么办呢,就可以利用“牙疼”姿势。总的来说,就是要用自然的姿势遮挡住不符合黄金比例的部分,将要强调的部分放大的同时让其接近60%的比例。

在拍照取景时也不需要刻意追求百分之六十。在拍摄过程中,其实六成和三成是一样的,比如说拍珠海的日月贝可以舍弃建筑的百分之三十,那么剩余的就是百分之六十,或者不以建筑物本身为本体,而是直接将照片进行分割,把它分成三份而任取两个。在这里,有一个数学里不成立的结论,三分之一就是三分之二。

基础知识,眼=物=心。

谭老师表示:所有的摄影都有寻找的眼睛,有被摄的物体,也有看照片的人的心。用光和画面表达一切的被摄物以及用光和画面表达被摄物的一切。在拍照时不过于追求全局,更重要的是抓住自己喜欢的部分,表达出自己眼里的景色。根据拍摄对象分,那么拍人应注重情绪表达,拍景应注重性质表现,拍人和景时就应该把握好情绪和性质的共鸣点。

如何区分透视感、立体感、层次感呢?老师表示:最近那一点最远那一点之间的距离发生在同一物体上,就是那个物体的立体感;那么层次感就不是一个物体了,如人山人海,如层层云雾,是同一类的物品;讲到透视感那就更偏向于x光那种了,是一种穿透的感觉。

人+景拍摄技巧。

人和景怎么拍呢,谭老师告诉我们技巧:“四个字”——脸、胸、股、脚。一定要抓住美好的点并放大它,忽略有瑕疵的点并掩盖他。摄影中经常用剪影的方法去突出身材和动作,从而放大优点而遮掩缺点。除此之外还应防止人与景物之间出现巧合的意外,如穿人而过的海平线和各式各样的错位。

在谭老师精彩的建筑摄影技巧讲解与分享中以及现场轻松欢快的氛围中,课堂也不知不觉接近了尾声了。 最后老师说:摄影应善用眼睛(眼)理解生活(物)觉悟见性(心)享受人生(智),也祝愿大家善用自己的眼睛,理解当下生活,觉悟见性以及享受人生!

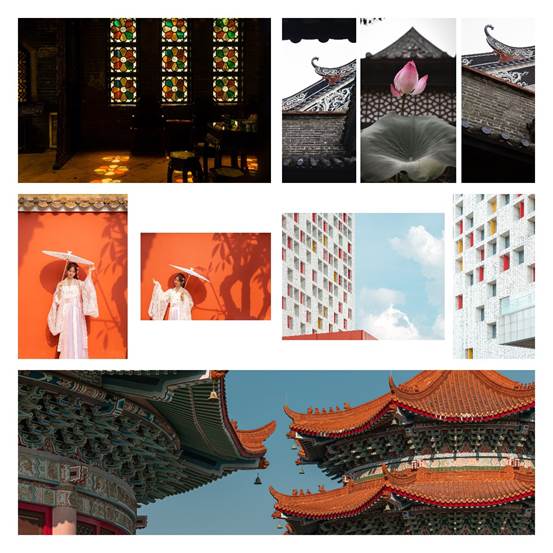

谭老师作品赏析